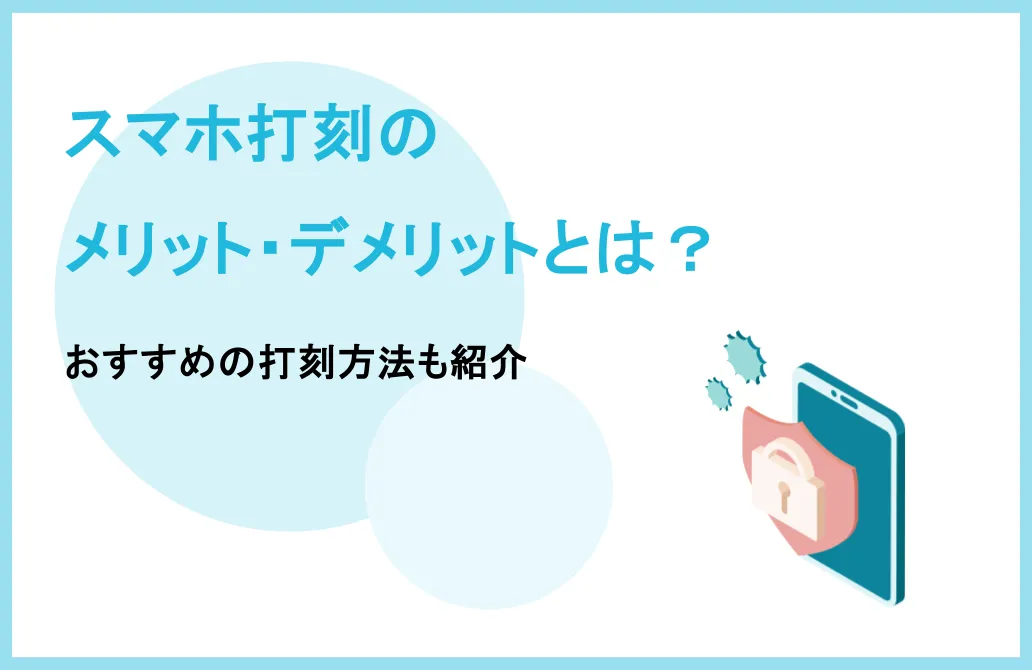

勤怠管理のデジタル化が進む中、スマホ打刻は利便性や効率性を求める多くの企業に採用されています。

スマホ打刻には多くのメリットがある一方で、デメリットや注意点も存在します。

職場の状況によっては、スマホ以外の打刻方法が適している場合もあるでしょう。

本記事では、スマホ打刻のメリット・デメリットを詳しく解説するとともに、スマホ以外でおすすめ打刻方法についても紹介します。

勤怠管理をより効果的に行うための参考にしてください。

1.スマホ打刻の4つのメリット

スマホ打刻は、勤怠管理の効率化を目指す企業にとって、手軽さと利便性が魅力のシステムです。

従業員がどこにいても簡単に打刻でき、リアルタイムで勤怠状況を把握できるため、多様な働き方に対応した管理方法として注目されています。

また、専用端末が不要で導入コストを抑えられる点も、さまざまな規模の企業にとって大きなメリットです。

スマホ打刻の具体的なメリットとその活用ポイントについて詳しく解説します。

(1) 手軽でどこでも打刻できる利便性

スマホ打刻の大きな利点は、従業員がどこにいても勤怠を記録できる点です。

専用の打刻端末が不要で、外出先やリモートワーク中でも打刻が可能です。

例えば、複数の現場を移動するスタッフや在宅勤務の従業員も正確に打刻できるため、業務効率が向上します。

柔軟に打刻できるので、多様な働き方を支える上で重要な役割を果たします。

(2) リアルタイムで勤怠情報を確認できる

スマホ打刻は、打刻情報がすぐにシステムに反映されるのが魅力です。

従業員の勤務状況をリアルタイムで把握できるため、シフト変更や欠勤対応が迅速に行えます。

急な欠員が発生した場合でも、勤務中のスタッフを即座に確認し、適切な対応が可能です。

この仕組みは、管理業務を効率化し、職場全体の円滑な運営に寄与します。

(3) 紙や手動入力の作業削減による効率化

スマホ打刻を導入することで、紙媒体や手動での勤怠入力が不要になります。

ミスの多い手動入力を排除し、データの自動集計が可能です。

従業員が打刻したデータが自動的に給与計算システムに連携することで、管理者の負担が大幅に軽減されます。

管理者は他の重要な業務にリソースを割けるようになります。

(4) 導入コストが低い

スマホ打刻は、既存のスマートフォンを利用するため、専用の機器を導入する必要がありません。

初期投資を抑えながら勤怠管理のデジタル化を進めることができるのがメリットです。

アプリをインストールするだけで運用が始められるため、小規模事業者にも適しています。

この手軽さが、幅広い企業にとって魅力的な選択肢となっています。

2.スマホ打刻のデメリット

スマホ打刻には運用上の課題もいくつか存在します。

スマホ自体の利用が前提となるため、忘れ物や電池切れなどのトラブルが生じることも。

また、操作に慣れていない従業員には負担となる可能性があります。

スマホ打刻のデメリットについて具体的に解説し、対策も併せて紹介します。

(1) スマホを忘れた場合や電池切れのリスク

スマホ打刻には、スマホ自体が利用できない状況で打刻が不可能になるリスクがあります。

従業員がスマホを忘れたり、電池が切れたりすると、その場で打刻できず勤怠記録が漏れてしまう可能性があります。

例えば、外出先で長時間働くスタッフが充電を忘れた場合、正確な勤務記録を残すことが難しくなることがあります。

これを防ぐためには、バックアップの打刻方法を用意することが必要です。

(2) 不正打刻の可能性

スマホ打刻は便利である反面、不正行為が発生するリスクも伴います。

位置情報の偽装や、他人による代理打刻などが起こると、正確な勤怠データが得られなくなります。

例えば、GPSの位置情報を改ざんして、自宅から打刻を行うといったケースが考えられます。

不正を防ぐには、顔認証や指紋認証といったセキュリティ機能を導入することが重要です。

(3) 操作に不慣れな従業員への対応

全ての従業員がスマホに慣れているわけではなく、操作方法に戸惑うケースもあります。

特に高齢者やデジタルデバイスをあまり使用しない人にとっては、スマホ打刻は負担になる可能性があります。

例えば、アプリのインストールや使用方法が複雑だと、従業員の負担が増えるだけでなく、ミスが増えることもあります。

そのため、シンプルな操作性と十分な教育をセットで提供することが必要です。

(4) 電波状況やアプリ障害による打刻不能のリスク

スマホ打刻は、電波状況やアプリの不具合に依存しているため、環境によっては打刻ができない場合があります。

特に、電波が届きにくい場所では、アプリが正常に動作せず、勤務記録が取れないことも考えられます。

例えば、地下や通信環境が悪い現場では、システムの信頼性が問題になる場合があります。

このようなリスクを軽減するために、オフライン打刻機能を備えたシステムの導入が効果的です。

3.スマホ打刻で勤怠管理を行う場合の注意点

スマホ打刻は勤怠管理を効率化する便利なツールですが、スムーズに運用するためにはいくつかの注意点があります。

システムの特性や従業員の状況に応じた対策を講じなければ、トラブルや不正が発生するリスクも否定できません。

スマホ打刻を活用する際に押さえておきたい重要なポイントについて詳しく解説します。

(1) スマホ打刻に依存しすぎない仕組みを整える

スマホ打刻は便利な一方で、全てをスマホに依存するとトラブル発生時に対応が難しくなることがあります。

電池切れやアプリの不具合など、スマホが使えない状況が発生すると、勤怠記録が漏れてしまう可能性も。

緊急時に紙や代替の打刻手段が用意されていないと、従業員の勤務状況を正確に把握できなくなります。

そのため、スマホ打刻と併用できるバックアップ方法を用意しておくことが重要です。

(2) 従業員に対する操作教育を徹底する

スマホ打刻のシステムを導入しても、従業員が正しく使えなければトラブルが発生する可能性があります。

デジタルに不慣れな従業員には、操作方法や不具合時の対処法について丁寧に説明しましょう。

アプリのインストールや打刻手順をわかりやすくガイドし、習熟度に応じたサポートを行うとスムーズに運用が進みます。

適切な教育を行うことで、全員がストレスなく打刻できる環境が整備できます。

(3) セキュリティ対策を強化する

スマホ打刻は便利ですが、データの流出や不正操作といったセキュリティリスクが伴います。

勤怠情報は個人情報を含むため、データの保護をしっかりと行う必要があります。

例えば、顔認証や指紋認証を導入し、アクセスを本人に限定することで不正行為を未然に防ぐことが可能です。

通信データを暗号化するなどの対策でも、安心して利用できる仕組みを整えられます。

(4) 電波やアプリの動作環境を考慮する

スマホ打刻は、通信環境やアプリの動作状況に大きく依存しています。

電波が届きにくい場所や、アプリが重い環境では打刻ができないトラブルが発生する可能性があります。

例えば、山間部や地下の施設で電波が弱く、勤怠記録がリアルタイムで反映されないケースがあります。

この問題に対応するためには、オフラインでも利用可能なシステムや定期的なアプリのメンテナンスが有効です。

4.スマホ以外でおすすめの打刻方法

職場の環境や従業員の特性によっては、他の打刻方法が適している場合もあります。

例えば、不正防止を重視するなら生体認証、シンプルさを求めるならタイムレコーダーなど、それぞれ独自のメリットがあります。

スマホ以外の打刻方法について、特徴と活用ポイントを解説します。

勤怠管理に最適な方法を見つける上で、参考にしてください。

(1) ICカード打刻

ICカード打刻は、専用のカードをリーダーにかざすだけで勤怠記録ができる方法です。

この方法は、カードを利用するため操作が簡単で、高齢者やスマホに不慣れな従業員にも使いやすい点が特徴です。

例えば、社員証や交通系ICカードをそのまま利用できるシステムなら、カードの配布コストを抑えつつ導入が進められます。

リアルタイムで打刻データが管理システムに反映され、業務効率化にもつながります。

(2) 生体認証打刻

指紋や顔認証を利用する生体認証打刻は、不正防止の観点から非常に効果的な方法です。

本人確認が厳密に行えるため、代理打刻や記録の改ざんがほぼ不可能になります。

例えば、オフィスや工場の入り口に顔認証システムを設置すれば、打刻と入室管理を一括で行うことが可能です。

セキュリティ性が高いため、データの信頼性を重視する職場に適しています。

(3) パソコン打刻

パソコンを利用した打刻方法は、従業員がデスクで業務を始める際に手軽に勤怠を記録できる点がメリットです。

インターネット経由でデータが即座にシステムに反映され、集計や分析も簡単に行えます。

オフィスワークが中心の企業では、各自のデスクトップから打刻することでスムーズな勤怠管理が可能になります。

手軽さと効率性を兼ね備えているため、多くの企業で採用されています。

(4) タイムレコーダー

昔ながらのタイムレコーダーも、簡単で確実に勤怠記録を行える方法として根強い人気があります。

紙のタイムカードを使うため、デジタル機器に不慣れな従業員にもわかりやすい操作が可能です。

小規模な店舗やデジタル化が進んでいない現場では、初期コストを抑えながら勤怠管理を行えます。

ただし、効率化を目指す場合にはデジタルとの併用が有効です。

「R-Kintai(アール勤怠)」は、小売業やサービス業に特化した勤怠管理システム。

徹底的な「見える化」と「負荷軽減」で、働く人の満足度アップを実現します。

打刻・勤怠集計・分析などの基本機能はもちろん、シフト管理システム「R-Shift」と連携することで、高精度の予実管理が可能です。

詳しくは以下のページをご覧ください。

簡単な入力でダウンロードできる資料も用意しております。

人気記事